コース長より

子供の頃、自動車や新幹線、ロボット、歯車などの動くものに興味があった人、工具を持ってモノを作り、組み立てることが好きな人、コンピュータを使って解析やデザインすることに憧れる人などは、きっと未来のメカニクスを創出できるエンジニアになれるでしょう。ぜひ、本機械工学コースで学び、これからの世界で活躍できる人材を目指しましょう!

機械工学コースの特徴

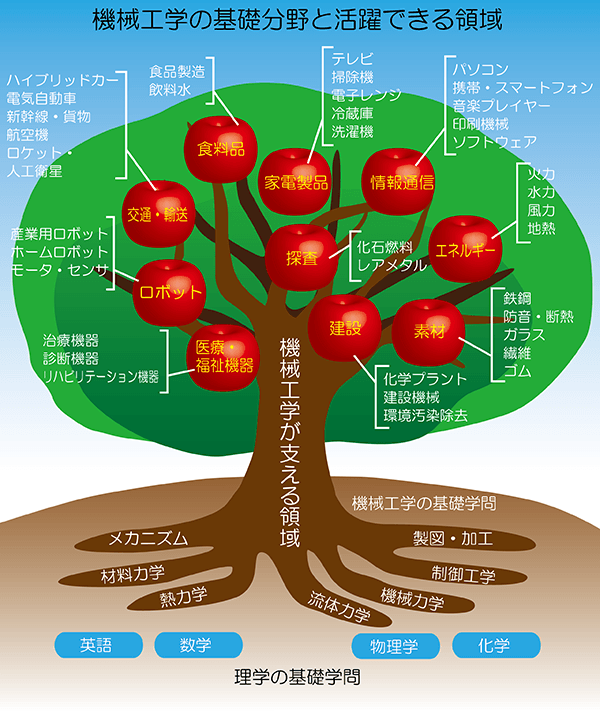

- 機械工学コースでは、メカニズム、機械製図や加工法はもちろんのこと、材料力学、熱力学、流体力学、機械力学の四つの力学に制御工学を加えた基礎学問分野を重視した教育を行います。また、機械工学実習や実験、入門機械製作や創造工房実習などの実践的な科目を通じて、協調性、自主性、問題解決力を合わせ持ち、また、外国文献講読や卒業課題研究を通じて、文章表現力やプレゼンテーション能力を養い、幅広い産業へ貢献できる機械技術者を育成します。

- 大学院では、学部で学ぶ基礎(講義内容、実験手法、論文執筆、プレゼンテーション力など)を生かし、ナノテクノロジーやエネルギー、医療福祉機器などの最先端の研究に携わることで、知識と経験を積み上げることができます。本コースでは、大学4年で卒業するのではなく、大学院博士前期課程(修士課程)2年間への進学を推奨しており、6年一貫教育を通じて、新しいメカニクスを創出できる人材を育成します。

- 科学技術は進歩し続けていますが、基礎があってこその進歩であり、機械製造、自動車、重工業、材料・化学、電気電子機器、通信・情報、資源、プラント建設など、ありとあらゆる分野で機械技術者は必要とされています。

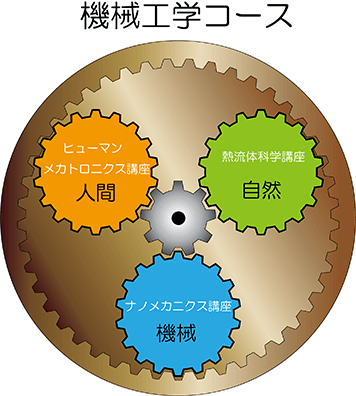

講座体制

本コースは、人間・自然・機械の共存に貢献する3つの講座(教育・研究)体制をとっています。

- ナノ素材の開発やナノスケールの加工・検査技術が要求される昨今の産業に対応する教育・研究分野を担当

- 再生可能エネルギーの探求や地域に関連した熱流体工学的諸問題の解決、および先端的な熱流体機器内における輸送現象を科学的視点から解明する教育・研究分野を担当。

- 高齢化社会にも対応できる医療・福祉技術の開発のみならず、幅広い産業を支えるため、アクチュエータ、センサ、制御などの要素技術とシステム化に関する教育・研究分野を担当。

機械工学コースの沿革

- 明治43 年(1910 年)3 月 秋田鉱山専門学校が創設される

- 昭和 4 年(1929 年) 同校に鉱山機械学科を設置

- 昭和24 年(1949 年) 秋田大学鉱山学部となり、鉱山機械学科を設置

- 昭和34 年(1959 年) 秋田大学鉱山学部鉱山電気学科を設置

- 昭和39 年(1964 年) 秋田大学鉱山学部機械工学科を設置

- 昭和52 年(1977 年) 秋田大学鉱山学部に生産機械工学科を新設

- 平成 3 年(1991 年) 機械工学科と生産機械工学科が統合されて機械工学科となる

- 平成14 年(2002 年) 工学資源学部となり、機械工学科を設置

- 平成26 年(2014 年) 理工学部となり、システムデザイン工学科機械工学コースを設置