熱流体科学講座

中村研究室

教授:中村 雅英

再生可能エネルギーと流体解析

秋田県において有望とされている風力エネルギーの利用、および流路内におけるエネルギー損失の低減に関する研究を実験的ならびに理論的に行っています。前者に関しては、感性を評価できる可能性がある誘導場による風車形状の評価とマイクロバブルを用いた水質浄化に関して研究をしております。これらは、風車の普及または発電以外の活用を考える時に重要になります。

また、エネルギー損失の低減についてはすでに多くの研究が行われていますが、本研究室では特に構造物の能動的振動による損失の低下に関して、コンピューターを活用して研究しています。

図1は発電用に用いられるプロペラ風車の簡単なモデルであり、このモデルに対する誘導場の分布を解析した結果が図2です。誘導場は、印象の強さを示すものとされ、ヒトはその絶対値が大きい場所に強い印象を受けるものとされています。このような解析から、ヒトが画像から受ける印象、さらには景観評価が可能になることが期待されます。

| 専門分野 |

|---|

| 流体力学、感性工学 |

| 研究テーマ |

|

田子研究室

教授:田子 真

地熱エネルギー抽出技術と積雪寒冷地におけるエネルギーの有効利用

当研究室では、地熱エネルギーを抽出するために提案されているいくつかの地中熱交換器方式について基礎的な研究を行っています。また、将来的な課題として、地下深くに存在する高温マグマからの熱抽出を想定して、相変化問題としての凍結・融解現象の解明にも取り組んでいます。 秋田県は積雪寒冷地であり、冬期における積雪や路面凍結は、そこに暮らす住民を常に悩ます問題であり、効果的な「除雪」や「道路融雪」の実施が課題となっています。これらの問題に取り組み解決策を見出すことも、当研究室における重要な研究目的・研究テーマであると考えています。「エネルギー」や「熱」に興味を持っている学生、厳しい研究指導を望む学生、勉学意欲があり好奇心旺盛な学生、向上心のある前向きな学生を歓迎します。質問などあれば、いつでも遠慮なくご連絡ください。

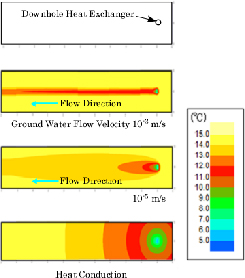

地中熱交換器(坑井)周りの温度分布を図1に示します。図は、地中熱交換器(Down- hole Heat Exchanger)の周囲地層中に地下水の流れがある場合とない場合の温度分布を数値シミュレーションにより求めたものです。地下水の流れがない最下段の図(Heat Conduction)では、地中熱交換器の周りを同心円状に温度が低下していることがわかります。一方、地下水の流れがある場合、地中熱交換器の下流部において、地下水の流れに引きずられ、地下水流速の増加とともに低温度域が狭まっている様子が観察されます。

| 専門分野 |

|---|

| 伝熱工学、熱工学 |

| 研究テーマ |

|

小松研究室

准教授:小松 喜美

相変化とエネルギーの有効利用

皆さんご存じのように、秋田の冬は寒く、多くの雪が積ります。そのために、凍害対策や除排雪・融雪作業に非常に多くの労力とコストを掛けています。当研究室では、このような雪国特有の問題を解決するための研究に取り組んでいます。凍害対策に関しては、ヒーターなどを用いずに排水管の凍結を防止することができる技術の開発を目指した実験を行っています。融雪技術に関しては、実験とコンピューターを利用した数値計算を併用して、より効率的な融雪方法について検討しています。また、水が氷になる際の潜熱を利用して熱を蓄える氷蓄熱装置の高効率化に関する研究も行っています。

図1は氷点下15℃の室内で凍結する通常の排水管(左)と氷点下25℃の室内でも凍結しない開発中の排水管(右)の写真です。ともに排水開始7時間後の状況を撮影したものです。この排水管は秋田県内企業と共同で開発しています。

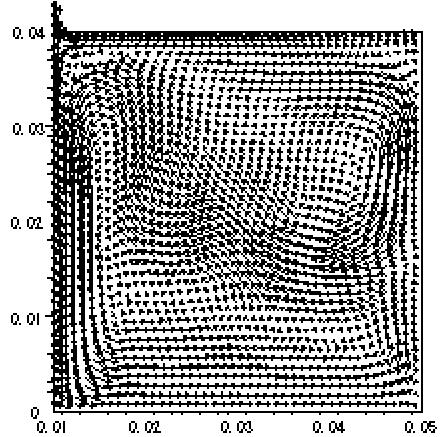

図2は融雪剤を含む水溶液中で氷層が融解する場合に現れる1つの濃度差対流と2つの温度差対流が複合した複雑な流れの数値計算結果です。実験においても、これと同様な流れが確認できます。

| 専門分野 |

|---|

| 伝熱工学 |

| 研究テーマ |

|

杉山研究室

講師:杉山 渉

希薄な気体と風の流れ

真空技術は、断熱、食料の保存や電子部品への薄膜加工等、幅広い分野で利用されています。真空と聞くと何も存在しない空間を想像するかもしれませんが、実際には気体が希薄な状態になって存在しています。そして、その流れは、普段我々の周りにある空気の流れとは異なる性質を持っています。一方、風は自然エネルギーとして注目され、風力発電に利用されています。しかし、風力発電に適した(強い風が安定して吹く)場所は限られています。より多くのエネルギーを得るためには、強い風の吹かない場所でエネルギーを有効に利用する工夫も必要です。本研究室では、希薄な気体の流れの性質や小型風車を用いた風力エネルギーの利用法について、実験を中心とした研究を行っています。

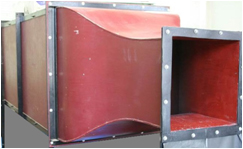

図1は風の流れを作る風洞装置です。この風洞で作られる流れの中(図右側)に風車模型などを置き、その特性を調べる実験を行います。

図2はステンレスで出来た縦長の真空容器です。真空容器内の空気は真空ポンプを使って容器の外に出されます。この真空容器内に流路を設置して真空中の流れを調べます。

| 専門分野 |

|---|

| 流体工学、真空工学 |

| 研究テーマ |

|